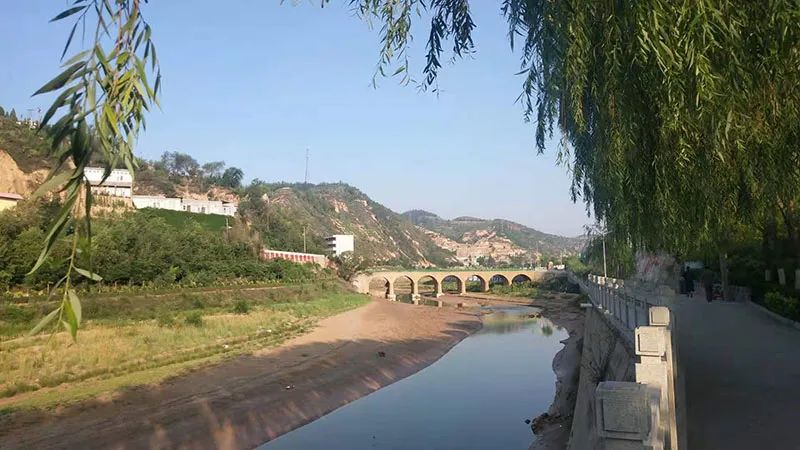

古老的大理河哺育着两岸的千万民众,唐朝之后,因人们对植被的过度开垦,导致自我调节能力下降,荒山秃岭越来越多,洪水也就越来越多了。生活在两岸的平民百姓,也就慢慢地有了洪水中捞取实物的习惯。

传说生活在大理河中游的张存孟,从小就喜欢玩水,到成年后,已经练就了一身上好的水性,每遇大理河有洪水,他总要下河捞取一些实物,或卖出后补贴家用,或晒干后生火做饭。

这一年夏季,雨水充沛,暴雨时袭,大理河上的洪水隔三差五的就顺流而下,居住在大理河两岸的贫困人家,也就闻水而动,在洪水中捞取一些自己喜欢且捞取方便的东西,可因为大件物品不是一个人可以捞取上岸的,必须三五个人一同动手才行,传统上又有“搭手有份”的习俗,这就常常因为分配问题嚷的面红耳赤。

又一次洪水来袭了,汹涌澎拜的水头过后,张存孟和往常一样,同水性好一点的青壮年纷纷在水势比较平缓的河段各施其能,在捞取了几件小物品后,下水的五人捞取了一棵大树,可因为都是自以为功劳最大,在分配时争的面红耳赤。就在大伙一时不知如何是好时,一位观看的老者开了口:“你们为何不通过比拼,选出一头,让头来主持分配呢?”众人都说好。于是,各抒己见后,一致决定用踩水的方式来比拼。条件是一同进水,用踩水的动作在水中站立,看谁的时间长且肚脐之上泥点少,谁就为胜者。

在场的年轻人一齐下水了,用最熟悉的踩水,都憋住了劲想争第一。可这一次踩水同往常不同,不仅有洪水中杂物、浪头的干扰,更有肚脐之上泥点少的要求。

半个小时过去了,两位自感体力不支下去了。又过去几分钟,一个大浪头打了过来,几位没有站稳,改变了踩水的姿势下去了。几位虽然躲过了浪头,但身体的上部几乎有一半沾满了泥点。只有张存孟一人见物避物,来浪踩浪,依然立在洪水之中,且肚脐之上,几乎没有多少泥点。

胜负已经明了,年轻人们都上到岸边后,观众中,不知谁说了一句:“这张存孟,真如八仙过海——不沾泥呀。”众人连连称是。于是,人们便叫张存孟为不沾泥。5人一同打捞上来的大树,也在不沾泥的主持下,很快就分开了。

张存孟洪水之中比赛,被称为不沾泥的消息就这样很快就传开了,且越传越神乎,竟成为张存孟在洪水中踩水,肚脐之上是不会有一点泥的。

随着时间的推移,人们逐渐将外号代替了张存孟的姓名。待到崇祯元年(1628),张存孟在洛川(今陕西洛川)起义转战陕甘各地时,许多人竟只知道不沾泥,而不知道张存孟真名了。

本站手机

本站手机

官方微信

官方微信